THEMENDETAILS

Was sind Freiformoptiken?

Optische Komponenten gibt es in vielen Formen und Größen. Herkömmliche Linsen haben eine sphärische Form und waren ursprünglich die einzige Art optischer Oberfläche, die viele Jahre lang hergestellt werden konnte. Im Laufe der Zeit entstanden nicht-sphärische optische Oberflächen mit komplexen Krümmungen und erweiterten optischen Eigenschaften.

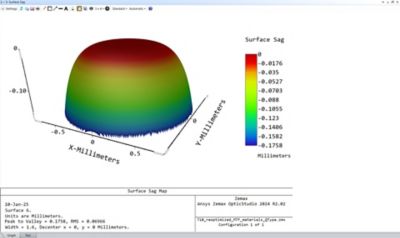

Oberflächenprofil einer sphärischen Linse

Freiformoptik ist die ideale Lösung für optische Systeme, die herkömmlicherweise über viele Linsen oder Off-Axis-Komponenten verfügen. Linsendesign, optische Ingenieurskunst und Optikfertigung sind heutzutage in der Lage, innovative und komplexere Elemente herzustellen, die eine bessere optische Leistung ermöglichen und gleichzeitig kompakter sind.

Warum werden Freiformoptiken benötigt?

Viele neue optische Systeme müssen klein sein, aber die Komprimierung mehrerer Objektive in einem optischen System kann die optische Qualität und Bildqualität beeinträchtigen. Freiformoptik bietet eine bessere optische Leistung als sphärische Linsen und kann die Anzahl der Linsen, Reflektoren oder Spiegel in einem optischen Element reduzieren. So können Hersteller kleinere optische Komponenten erstellen und optische Fehler entfernen. Aufgrund dieser Vorteile werden Freiformoptiken in Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie und in der Unterhaltungselektronik eingesetzt.

Zu den wichtigsten Anwendungen für Freiformoptik gehören:

- Head-Up-Displays (HUDs)

- Teleskope

- Bildgebungssysteme

- Strahlformung und Beleuchtungsanwendungen

- Fahrzeugscheinwerfer

- Infrarotobjektive

- AR/VR-Headsets

- Diffraktive Optiken

- Abbildungsfehler-Wellenfronten

Freiformoptik-Design wird zwar auch gelegentlich zur Optimierung und Verbesserung des Status quo optischer Systeme genutzt, viele Anwendungen wären jedoch ohne Freiform-Oberflächen kommerziell nicht realisierbar.

Zum Beispiel benötigen Teleskope, die auf Satelliten verwendet werden, mehrere Spiegel, um das Licht zu lenken. Wenn bei der Verkleinerung des Teleskops keine Freiform-Oberflächen verwendet würden, wäre die Bildqualität beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist es fast unmöglich, fortschrittliche Teleskope ohne Freiformoptik zu entwickeln.

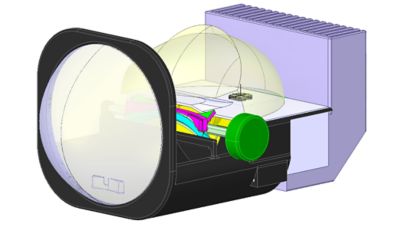

HUDs benötigen ebenfalls Freiformoptiken, um gut funktionieren zu können, da ihre reflektierenden optischen Komponenten sonst nicht unter das Armaturenbrett eines Fahrzeugs passen würden. In diesen Systemen wären deutlich mehr Spiegel erforderlich als heute üblich, und sie würden entsprechend nicht in den vorgesehenen Raum passen.

Freiformoptiken haben sich auch für die Außenbeleuchtung von Fahrzeugen als nützlich erwiesen, da sie einen optimalen Lichtstrahlverlauf gestatten, der entgegenkommende fahrzeugführende Personen nicht blendet, und da sie gleichzeitig weniger Komponenten benötigen. Derartige Optik wird auch in Autospiegeln verwendet, um dem Fahrer ein weites Sichtfeld zu bieten, und sind in AR/VR-Headsets aufgrund der Notwendigkeit für leistungsstarke und kompakte Komponenten weit verbreitet. Ohne Freiformoptiken wären viele neue optische Technologien also nicht möglich.

Kfz-Projektionslinse

Die Arten von Freiformoptiken

Die Anzahl nicht-sphärischer Oberflächen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, nimmt zu, und es stehen mehr komplexe Geometrien als je zuvor zur Verfügung. Asphärische Oberflächen waren die erste Art nicht-sphärischer Linse, die entwickelt wurde. Heute können nicht-symmetrische Freiformoberflächen entwickelt und gefertigt werden, die eine größere Vielseitigkeit für fortschrittliche Optik- und Photonik-Anwendungen bieten.

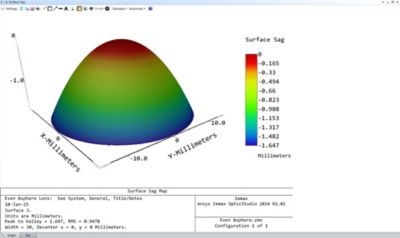

Oberflächenprofil einer asphärischen Linse

Freiformoptiken sind leistungsstarke optische Oberflächen ohne Symmetrie und mit inkonstanter Krümmung, die geometrisch komplexer als einfache asphärische Oberflächen sind. Dies ist eine weit gefasste Klassifizierung, die viele verschiedene Arten von Freiformoberflächen umfasst, die jeweils nach der mathematischen Beschreibung der Oberflächengeometrie der Linse bezeichnet werden.

Innerhalb jeder dieser Klassen von Freiformoberflächen können mehrere Oberflächengeometrien existieren, solange sie der mathematischen Funktion folgen.

Einige der heute üblichen Freiformoberflächen sind:

- xy-Polynome

- Zernike

- Tschebyschow

- Q-Freiform

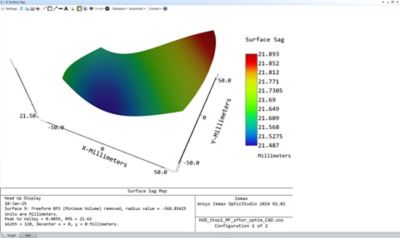

Oberflächenprofil einer Freiformlinse

Freiformtypen in optischen Systemen, richten sich nach den Anforderungen des Systems und der Endanwendung. Viele xy-Polynome können aufgrund der möglichen x- und y-Variationen des Oberflächenprofils der Freiformlinse erstellt werden.

Zernike-Freiformen sind bei Designern sehr beliebt, da verschiedene modulare „Bausteine“ miteinander kombiniert werden können, um ein Freiformmuster mit unterschiedlichen Freiheitsgraden je nach der beabsichtigten Anwendung zu bilden. Das Spektrum möglicher Kombinationen macht Zernike-Polynome zu einer sehr vielseitigen Option für viele Anwendungen von freiformoptischen Systemen.

Zernike-Bausteine sind von Natur aus kreisförmig, sodass Linsen, die starke linke und rechte Oberflächen oder asymmetrische rechteckige Oberflächen oben und unten erfordern, eher auf xy-Polynome und Tschebyschow-Oberflächenprofile angewiesen sind. Q-Freiformen sind ein neueres Freiform-Linsendesign, das mit den Softwarelösungen von Ansys entwickelt werden kann. Sie wurden als Reaktion auf konkrete Endbenutzeranfragen entwickelt.

Herstellung und Design von Freiformoptiken

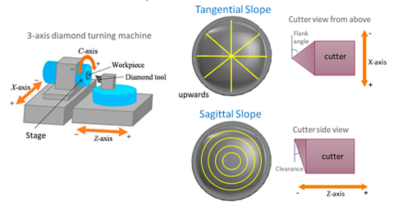

Freiformoptiken werden durch Simulation entworfen, erfordern jedoch je nach dem für die Fertigung von Linsen mit komplexen Oberflächenformen verwendetem Material unterschiedliche Herstellungsverfahren. Für viele Freiformoptiken, wie z. B. Metallsubstrate, werden zur Herstellung dieser Linsen CNC-Fräsen und Diamantdrehmaschinen (auch als Diamant-Fräsen bezeichnet) eingesetzt.

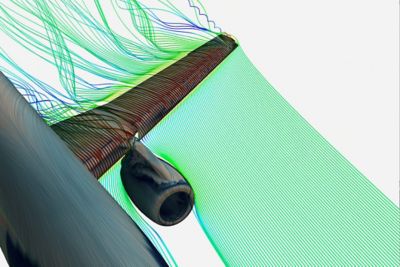

Diamantendrehmaschinen-Schema

Beim Diamantdrehen dreht sich die Spitze eines Diamanten sehr schnell in alle Richtungen, um unerwünschtes Material auf der Linse zu entfernen und das Oberflächenprofil der Linse zu definieren. Für Kunststoffoptiken gibt es eine Reihe von Spritzgussoptionen (einschließlich diamantgeschliffener Spritzgussformteile) zur Herstellung von Freiformflächen mit spezifischen Geometrien. Die Oberflächenrauigkeit und andere Oberflächen- und Optikeigenschaften werden dann durch Messtechnik und Interferometerverfahren bestimmt, um sicherzustellen, dass die Linse gut funktioniert und die gewünschten optischen Eigenschaften aufweist.

Diamantenschneidwerkzeug

Die größte Herausforderung bei der Fertigung liegt in der Prozesstoleranz gegenüber den in der Designmethode beschriebenen Eigenschaften. Simuliertes Design ist hochgradig optimiert und ist eine ideale Version eines optischen Systems. Wenn diese Komponenten zu Beginn der Fertigung hergestellt werden, können die Toleranzen des Fertigungsprozesses die Eigenschaften und die Oberflächenform des Endprodukts beeinflussen.

Je nach verwendeter Technik bestehen unterschiedliche Fertigungseinschränkungen. Der Designprozess muss robust sein und derartige mögliche Toleranzbereiche während der Entwurfsphase berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es keine Leistungsdifferenz zwischen dem Design der optischen Komponente und den gefertigten Komponenten gibt.

Verwenden fortschrittlicher Simulationssoftware beim Design von Freiformoptiken

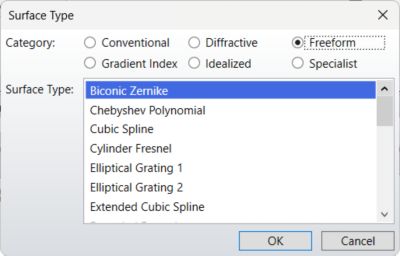

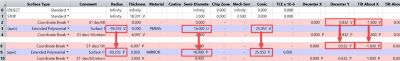

Mit fortschrittlichen Simulations-Tools kann jede Art von optischem Element entworfen werden: sphärisch, asphärisch oder Freiform. ANSYS-Lösungen wie die Software Ansys Zemax OpticStudio und die Software Ansys Speos können ganz einfach verschiedene Arten von Freiformoberflächen für verschiedene Anwendungen simulieren. Während derzeit noch Ingenieur*innen die Freiformauswahl manuell vornehmen, könnte der Auswahlprozess in Zukunft automatisch von KI-Algorithmen gehandhabt werden.

Freiformauswahl

Ansys Zemax OpticStudio – Freiform im Einsatz

Die Software OpticStudio ist ein effektives Tool für das Design von Freiformoptik-Systemen, da sie einen integrierten sequenziellen Modus umfasst, der das Design von Bildgebungssystemen ermöglicht, ohne dass jede Oberfläche des Designs manuell ausgewählt werden muss. Die Software Speos eignet sich dafür, komplexe Beleuchtungsmuster durch ein Design zu bestimmen.

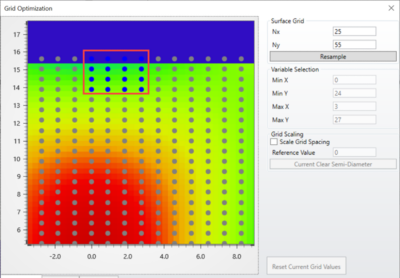

Die Software OpticStudio umfasst integrierte Einschränkungen für Freiformoberflächen, die dem Design gestatten, Möglichkeiten und Toleranzen des Herstellers und des spezifischen Fertigungsprozesses zu kompensieren. Die Software OpticStudio umfasst auch eine echte Freiformoption, die für Optimierung und Toleranz nicht auf eine bestimmte mathematische Funktion angewiesen ist. So können Ingenieur*innen eine echte Freiformoberfläche durch Manipulation von Gittersteuerpunkten im Design erstellen.

Ansys-Simulationen berücksichtigen auch die weiter gefasste Umgebungsfaktoren, denen Freiformoptik ausgesetzt ist, wie z. B. den lokalen Druck und die Temperatur, und erfassen so ein Gesamtbild.

Echte Freiform

Mit erweiterten Simulationstools können Ingenieur*innen die Parameter einer Freiformkonstruktion ändern, um zu sehen, wie sich dies auf die reale Leistung einer optischen Komponente auswirkt, einschließlich der Berücksichtigung von Unregelmäßigkeiten, die durch den Fertigungsprozess entstehen können. Mithilfe von Simulation können Ingenieur*innen ermitteln, ob ihre Systeme die Qualitätskontrolle bestehen, die gewünschten Leistungsziele erreichen und feststellen, ob Produkte skalierbar gefertigt werden können.

Ansys bietet eine breite Palette an Simulationstools für die Modellierung aller Freiformoptik-Eventualitäten. Lösungen von Ansys stellen eine robuste Lösung zur Entwicklung optischer Komponenten dar, die die Fertigungsaspekte des physischen Produkts sowie mögliche Toleranzen und Empfindlichkeiten während der Fertigung berücksichtigen.

Finden Sie heraus, wie die Softwarelösungen von Ansys Ihnen helfen können, eigene freiformoptischen Komponenten zu entwickeln, indem Sie noch heute mit unserem technischen Team Kontakt aufnehmen.